Como os mais ricos encaram nossa desigualdade, segundo a antropologia

Ilustração de Angeli para a Folha de S.Paulo (dez/2005). Na imagem, dois homens de blacktie e duas mulheres de vestido de gala olham, ao longe, um grupo de pessoas com tochas. Os quatro protagonistas dizem: "Estranho! tenho a sensação de que não são eles que estão vindo, mas nós que estamos indo!"

"A desigualdade é diferente vista do topo", constatou o pesquisador Pedro Ferreira de Souza. Autor de um livro sobre a concentração de renda entre os mais ricos no Brasil entre 1926 e 2013, seus dados atestam como, durante crises político-institucionais, alguns grupos obtêm poder temporário para aprovar reformas amplas e garantir o status quo. Talvez por isso a empatia não seja democrática no país, afinal desde o início da crise sanitária – passando pelo acúmulo de histórias enterradas –, a postura de membros dos grupos mais privilegiados chama a atenção. Os comportamentos e as frases perante a nossa falta de ar esgota ainda mais o fôlego.

Leia também:

- "Pandemias dizem mais sobre nós mesmos do que sobre a doença em si"

- Covid-19, o trabalho doméstico e a pandemia da desigualdade

- Nada disso é 'normal': como a Covid-19 escancara velhas anomalias do Brasil

A "bolha"

"A gente vive numa bolha da classe A", disse um empresário mineiro do mercado financeiro à antropóloga Jessica Sklair, muito antes do início da pandemia. Em sua tese de doutorado, a pesquisadora analisa o modo como pessoas oriundas dos grupos mais ricos do país encaram as desigualdades e lidam com elas.

Os carros blindados, os conjuntos residenciais de alto padrão, os clubes, as escolas e os shopping centers de luxo erguem um cenário supostamente hermético para essas pessoas viverem. Estudantes de uma escola norte-americana em São Paulo (cuja mensalidade beira os R$ 7 mil) relataram a Sklair como o conhecimento da desigualdade avizinhada restringia-se à janela do carro. Quando um dos adolescentes visitou uma das comunidades próximas à sua casa, no bairro do Morumbi, na capital paulista, declarou: "É esse submundo gigantesco que não conhecemos realmente, uma parte no meio da nossa vida que ignoramos, é um buraco, e nós só andamos pela sua borda". Adiante, ele completou: "Devo admitir que me sinto até um pouco com vergonha, pois quando eu entrei em Paraisópolis pela primeira vez, ficava olhando em volta e pensava 'meu Deus, ele tem uma cara de meter medo!' É uma realidade tão diferente".

As palavras carregam universos. O uso do termo "bolha", empregado reiteradamente pelas pessoas desse paraíso de bonanças alude a um material estéril, supostamente protegido, mas necessariamente frágil. Uma "bolha" também sugere um espaço razoavelmente "purificado" e leve que, se perfurado, perde a própria existência e o propósito. Já "submundo" e "buraco" acionam referenciais depreciativos e produzem efeitos perversos. São pessoas que não reparam nos corpos, nos muros divididos e, quando o fazem, podem reagir de forma violenta – o medo justificaria o encarceramento, a segregação.

Essa não é uma postura inédita na história no país, explica a socióloga Maria Carlotto da UFABC (Universidade Federal do ABC). Desde o final do século 19, com as teorias racialistas e eugenistas, ocorre um processo de desumanização. "Há a caracterização de uma parcela da população apenas como mão-de-obra abundante, facilmente substituível e, portanto, como vidas que não importam", analisa a pesquisadora. Na época, a eugenia se tornou uma prática política – alegadamente científica – que previa a eliminação das raças tidas como "inferiores" e "perigosas", em prol do enaltecimento dos "tipos puros" e brancos, conforme tratei em outra ocasião. De lá para cá, esse procedimento se transformou e ganhou novas roupagens, comenta Carlotto.

O processo de desumanizar

A invisibilidade é instaurada por um conjunto reiterado de atos. O caso das trabalhadoras domésticas é sintomático. "Toda vez que a gente lê uma reportagem ou vê uma imagem sobre a pessoa que faz o serviço doméstico, temos mulheres, em sua maioria negras ou não brancas, realizando atividades de faxina ou na cozinha, com objetos como a vassoura", explicou a antropóloga Luísa Dantas da UFPA (Universidade Federal do Pará).

Nesse tipo de imaginário, produz-se um achatamento da experiência dessas pessoas, como se uma parte de sua vida (o trabalho) fosse sinônimo do todo. Elas restam circunscritas ao uniforme ou a um artefato de limpeza. O modo como essas pessoas são apresentadas e pensadas contribui para o processo de desumanização. Em sua pesquisa, Luísa Dantas notou como é fundamental contar suas histórias e lutar para expandir o que se sabe delas. São mulheres que, do trabalho, saem arrumadas, maquiadas e perfumadas, para se afastar desse lugar que as invisibiliza e as subalterniza.

A título de exemplo, na semana passada, o governador do Pará, Hélder Barbalho (MDB) e o prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho (PSDB), haviam decretado que o trabalho doméstico seria considerado "essencial" durante a pandemia. Diante da reação negativa, houve uma alteração no teor do texto e passaram a ser liberados os serviços domésticos dedicados aos "cuidadores de criança, idoso, pessoa incapaz". Nesse caso, outras dimensões colocam os mesmos corpos em risco.

As atividades domésticas podem ser divididas em dois grupos, como explica Luísa Dantas. O primeiro conjunto, chamado de atividades de conforto, corresponde às ações que uma pessoa adulta tem condições de fazer por si própria – limpar, cozinhar, arrumar –, mas opta por terceirizar. O segundo grupo, denominado como atividades sociais, diz respeito a um trabalho que exige uma técnica, um tipo de dedicação específica, e que também pode ser caracterizado pela incapacidade de ser realizado por quem demanda – como o cuidado de crianças, idosos e pessoas com deficiência. Aqui a terceirização não é uma opção ou escolha, como no serviço de conforto. No caso brasileiro, ambas são majoritariamente realizadas pelas mesmas pessoas e sem grande distinção de remuneração. Apesar de o Estado ser o responsável por garantir os direitos de crianças, idosos e pessoas com deficiência, seus braços estão sucateados e não atendem às necessidades desses grupos. Como as famílias precisam resolver essa demanda, recorrem às trabalhadoras domésticas, e sobre elas recai a responsabilidade por esses cuidados sociais fundamentais. Como efeito, a mudança do decreto paraense não garantirá que trabalhadoras domésticas que não fazem trabalho imprescindível deixem de se deslocar para o serviço, afinal elas podem ser convocadas para as atividades sociais e cumprir as atividades de conforto, comentou a antropóloga.

Mas há outros procedimentos, ainda mais sutis, capazes de desumanizar sujeitos ou descartar o que faz deles humanos.

Solução filantrópica?

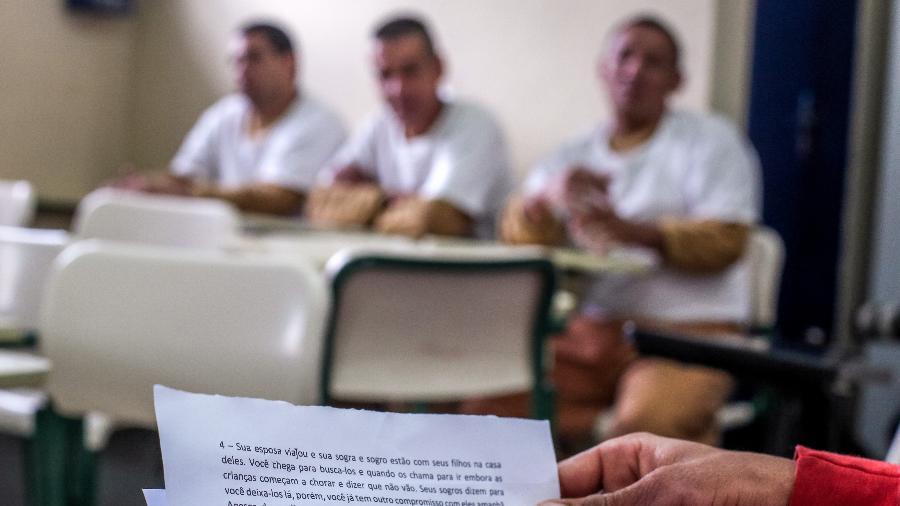

"Quer andar de Ferrari? Anda. Quer viajar de primeira classe? Viaja. Mas lembra de doar 3%, 4%, 5% para quem precisa", sentenciou um jovem para Jessica Sklair. Em uma de suas muitas pesquisas pela elite nacional, a antropóloga acompanhou grupos de filantropia do país. Um dos programas, particularmente, foi desenhado para que jovens ricos da elite entendessem seu papel na perpetuação da desigualdade e, dessa forma, fossem encorajados a iniciar uma atividade de responsabilidade social e direcionar dinheiro para essas atividades. Apesar da meta de conscientização ser bastante repetida na teoria, havia uma dificuldade para atingi-la na prática.

Uma das coordenadoras do programa analisado disse que a maioria da filantropia de elite brasileira era motivada pelo desejo de manter "um controle social e de mercado", como forma de acumular capital e status. Segundo sua avaliação, os filantropos de elite desejariam reduzir a desigualdade, pois isso seria "bom para o negócio". Além disso, as pessoas à frente dessas empreitadas não estariam interessadas em combater a "desigualdade de participação na tomada de decisões". Isto é, mantinham o monopólio das deliberações, sem estabelecer uma fonte de diálogo com os grupos beneficiados – diante da entrega de comida e de bens de consumo básicos, sujeitos atendidos deveriam "parar de reclamar".

Nesse sentido, os corpos daqueles que não pertencem aos segmentos privilegiados recebem tratamentos bastante perversos: ora não há qualquer percepção sobre sua materialidade, ora devem permanecer dóceis e atender às decisões tomadas por um conjunto de pessoas da própria elite, quando são notados. Em todos os casos há formas de desumanidade: ou os corpos são invisíveis, ou as vontades e ações dessas pessoas são descartadas.

Pandemia da não-empatia

Ao longo da história do país, "as classes altas fizeram um esforço de naturalizar os seus privilégios, invisibilizar as desigualdades e desumanizar os mais pobres", diagnostica Maria Carlotto. "Isso está dado por uma experiência social muito segregada: não existem espaços públicos, há uma sociedade de condomínios fechados. A experiência social das classes altas brasileiras faz com que elas possam viver como se uma parcela da população não existisse, como se ela não importasse. E os pobres estão ali apenas para servir."

Nessa toada, o trabalho doméstico é invisibilizado, como constata Luísa Dantas. "As atividades domésticas apenas são percebidas quando não realizadas. E, frequentemente, quando concretizadas, são consideradas como naturais, como se tivessem sido realizadas de forma automática, em um estalar de dedos."

Em tempos pandêmicos, esse tipo de postura condena ainda mais pessoas para as valas. De dentro da "bolha", a miséria e a morte parecem turvas, distantes e inodoras, mal conseguem ser notadas pela sensibilidade. Será necessário um esforço gigantesco para que, em meio ao caos, denunciemos as ações de desumanização. Parece óbvio, mas é essencial repetir: todas as vidas importam.

ID: {{comments.info.id}}

URL: {{comments.info.url}}

Ocorreu um erro ao carregar os comentários.

Por favor, tente novamente mais tarde.

{{comments.total}} Comentário

{{comments.total}} Comentários

Seja o primeiro a comentar

Essa discussão está encerrada

Não é possivel enviar novos comentários.

Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.

Só assinantes do UOL podem comentar

Ainda não é assinante? Assine já.

Se você já é assinante do UOL, faça seu login.

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.