A morte é um problema dos vivos, mas parece que não há tempo para luto

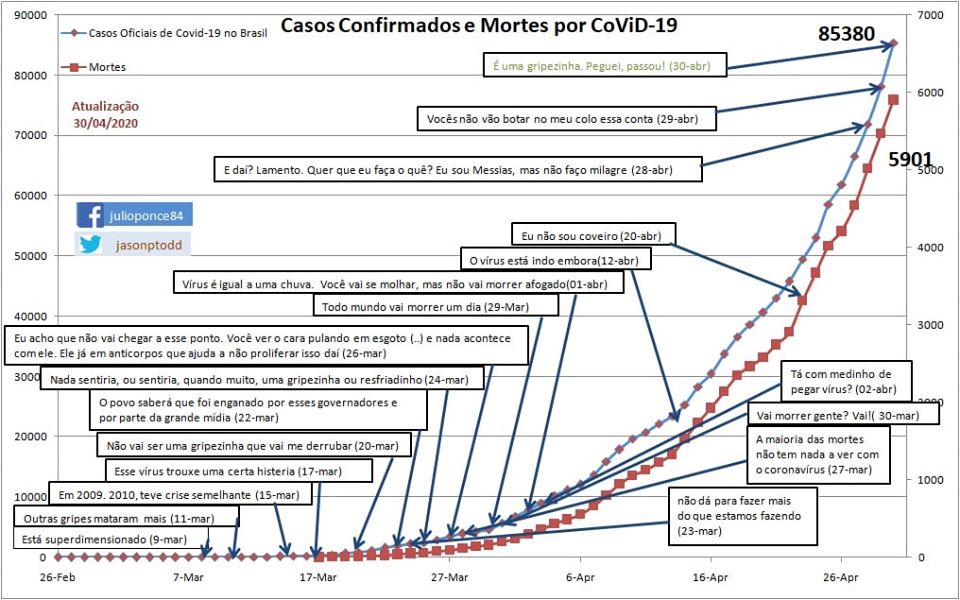

Gráfico em que consta o crescimento dos casos infectados, os mortos por Covid-19 e as falas do presidente da república ao longo das semanas. Por Julio Ponce

"A morte é um problema dos vivos", sentenciou o sociólogo Norbert Elias. Cabe a quem respira tanto enterrar familiares em caixões sem ar quanto ritualizar as despedidas. Com cada vez maior velocidade, caem as lágrimas pela Covid-19. "E daí? Lamento", declarou o presidente Jair Bolsonaro em 28 de abril.

Todo dia cai um avião no país. Ou, ao menos, morre a quantidade de pessoas que faleceria num acidente aéreo fatal. A comoção, contudo, não parece dar o tom do debate público. Antes reina uma certa ansiedade para o restabelecimento do cotidiano pré-pandemia. Sobra pouco espaço à melancolia, à dor, ao silêncio. A atriz Leandra Leal sinalizou incômodo similar em tuíte recente.

Descrição: Na rede social Twitter, a atriz declarou: "Eu tenho saudade do Brasil que chorava 71 mortos no acidente do avião com os jogadores da Chapecoense. Perdemos a capacidade de nos emocionar? Hoje chegamos ao baixo ponto de ouvir E DAÍ? do presidente da república pela perda de 5000 irmãos. Estamos errando muito".

Como estamos lidando, coletivamente, com essa pandemia? Quais os referenciais usados? Menos uma resposta certeira, levanto aqui algumas inquietações.

Leia também:

- Covid-19 e a 'dupla morte': como lidar com a dor de um luto sem despedida

- Como lidar com ansiedade e depressão em tempos de coronavírus

- Pandemia mostrou importância das interações sociais, diz porta-voz do CVV

Formas de luto coletivo

"Quando falamos de luto na história do Ocidente, temos um longo processo de privatização da dor, um deslocamento para a esfera do privado, uma contenção na expressão das próprias emoções", explica a antropóloga Andréia Vicente. Ao longo dos séculos 17 e 18, a morte e a dor, antes vividas como eventos públicos, foram transferidas para os bastidores da vida social, descreve o sociólogo Norbert Elias no livro "A solidão dos moribundos".

Para o novo tipo de luto, distanciado, o repertório escasseia. A princípio, a expectativa da ritualização exigiria um túmulo pessoal, uma cerimônia individual para a pessoa que se perdeu. Em um cenário no qual as covas passam a ser coletivas, "as pessoas criam soluções para esse momento que precisa ser sacralizado", analisa Andréia Vicente. Familiares e amigos passaram a rezar conjuntamente por seus mortos, partilhando a dor: "o cemitério tornou-se um ambiente de velório coletivo".

Ainda nesse sentido, em 28 de março, foi lançada na rede social Facebook uma página-memorial para as vítimas de Covid-19 no Brasil. Trata-se de uma iniciativa da "Rede de Apoio às Famílias de Vítimas Fatais de Covid-19" formada por voluntários, profissionais e pessoas solidárias às famílias de vítimas fatais da pandemia do novo coronavírus no território nacional e que conta com mais de 60 organizações da sociedade civil. Ali, familiares e amigos postam fotos e relatam a história das pessoas que morreram.

Chama a atenção a necessidade de enunciar que as pessoas mortas não são números. Na última quarta-feira (29), o Memorial publicou uma lista de 300 pessoas com suas idades, a profissão que exerciam e a cidade em que moravam. Na campanha "Inumeráveis", conduzida por um grupo de jornalistas voluntários, as vítimas recebem um epitáfio digital. "Iniciativas como essa são uma forma de gerar comunhão. E de trazer um certo sentimento de luto coletivo", analisa Andréia.

Contudo, nas falas públicas, os mortos, fantasiados de estatística, não têm nome, eles pairam em tabelas, gráficos e curvas. Isso porque, dentro do debate público, não se desenvolveu uma gramática do luto.

"E daí?"

Parece emergir aos poucos, entre algumas pessoas, um discurso de incômodo pela maneira como estamos lidando coletivamente com a Covid-19.

Na página do Memorial das Vítimas, há desabafos tanto nas publicações quanto nos comentários. De um lado, o vírus recebe a responsabilização pelas mazelas infligidas: "Covid-19 maldito", "esse vírus veio das profundezas". De outro, ronda um desconforto diante da postura de outros sujeitos. Abaixo da foto de uma mulher grávida, morta pela doença, um comentário declara: "E o povo, acreditando nas 'pérolas do capetão', levando suas vidinhas normalmente, matando outras pessoas…".

Na descrição da imagem homenageando a morte de um jovem vestido com a camisa do Botafogo, a legenda afirma: "Alguns precisam ler para acreditar… pois agem como se estivessem em férias". No Twitter, uma mulher lamenta a morte do pai e afirma: "vejo ~influencer~, que já teve o vírus, fazendo festa em casa. Passar por esse luto sem sentir raiva é impossível. Eu sinto raiva de todos os meus amigos que desrespeitam o isolamento também, tá? Eu sinto a minha vida e a vida das pessoas que eu amo desrespeitadas, eu sinto a morte de meu pai desrespeitada".

Parece existir uma partilha da responsabilidade: o vírus e nós. Sem o distanciamento, é possível atribuir a responsabilidade para quem não lavou as mãos, quem não usou a máscara e para as atitudes de autoridades – particularmente do presidente.

Vem circulando nas redes sociais um gráfico com as frases de Jair Bolsonaro para cada etapa da expansão da doença. Embora a imagem seja um recorte das declarações do governante, ela captura o tom conferido pela autoridade máxima do país à pandemia: "Outros vírus mataram muito mais", "Brasileiro pula em esgoto e não acontece nada", "Eu não sou coveiro" e "E daí? Lamento. Quer que eu faça o que?". É notório também como o pai costuma chamar os filhos por números – os famosos 01, 02, 03 e até o 04. Já os familiares e amigos das vítimas da pandemia, não aceitam o mesmo tratamento redutor a uma representação algébrica. Para essas pessoas, nomear é central, pois aciona a trajetória, a história e as relações estabelecidas pelos sujeitos. Sem as palavras adequadas, a dor rasga pela falta de reconhecimento.

O que se destaca é a convivência – nada apaziguada – de, por um lado, uma ansiedade para a restauração do mundo pré-coronavírus e, de outro, um sentimento de comiseração e de luto. São universos com temporalidades distintas. O primeiro exige respostas rápidas e urgentes e o segundo precisa de respiro, silêncio e pausa. Se há atos políticos para satisfazer a primeira vontade, ainda não vimos momentos solenes e coletivos dedicados às vítimas, às famílias e às amizades. Salvo missas religiosas e algumas iniciativas como a página de memorial no Facebook, ainda carecemos de sinais públicos e políticos que instaurem uma gramática de compaixão e luto.

Estamos em um processo contínuo para nomear essa experiência que nos atravessa e há, ainda, escassez de atos e de palavras para habitar esse fenômeno.

ID: {{comments.info.id}}

URL: {{comments.info.url}}

Ocorreu um erro ao carregar os comentários.

Por favor, tente novamente mais tarde.

{{comments.total}} Comentário

{{comments.total}} Comentários

Seja o primeiro a comentar

Essa discussão está encerrada

Não é possivel enviar novos comentários.

Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.

Só assinantes do UOL podem comentar

Ainda não é assinante? Assine já.

Se você já é assinante do UOL, faça seu login.

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.