O que está por trás de falas sobre os povos indígenas?

As referências sociais que boa parte de nós, brasileiros e brasileiras não-indígenas, temos a respeito de povos ameríndios costumam ser bastante escassas. São narrativas de um folclore aprendido na infância ou, ainda, um apanhado difuso de informações que circulam livremente no cotidiano. Nosso repertório pouco dá conta da diversidade dos mundos das mais de 250 etnias presentes no país.

Particularmente nos últimos meses, o debate público foi tomado por uma discussão sobre a necessidade, ou não, de assimilação dessas populações pelo o Estado. As posições defendidas costumam estar relacionadas ao fato de que consideramos suas línguas, formas de vida e de conhecimento como "primitivas" e até mesmo "atrasadas". São povos que teriam passado ao largo da civilização. Como resultado, há quem defenda que se mantenham assim – "puros" – evitando a corrupção do mundo branco. Existem também aqueles que sustentam ser necessário "assimilar" de vez essas pessoas ao mundo moderno – o chamado argumento assimilacionista. De ambos os lados, mantem-se uma noção de que esses grupos estão estagnados no passado, por isso deveriam ser ou preservados (como peças de um museu) ou atualizados (via avanço colonial).

Cabe entender algumas das ideias que sustentam boa parte desses argumentos, bem como avaliar qual papel do Estado tem assumido a respeito do tema.

Uma antiga teoria, chamada "evolucionismo social", informa parte desse raciocínio. Apesar do nome, a corrente não corresponde, exatamente, ao tratado de Charles Darwin. Forjado no século XIX, o pensamento procurava explicar, via ciência, a origem da diversidade humana. Um conjunto de pensadores elaborou um modelo que defendia haver uma escala de desenvolvimento: as diferenças entre as sociedades existiriam pois cada uma ocuparia um estágio diferente no processo evolutivo; todas passariam pelas mesmas etapas em direção à iluminação.

Índio da etnia kuikuro (Mato Grosso) mostra conversa no seu whatsapp em sua língua

As sociedades ameríndias, por exemplo, teriam ficado na estaca zero da evolução – como fósseis vivos que testemunharam o passado das sociedades ocidentais e que estariam condenadas a uma eterna infância. Não é surpreendente que, nesse esquema de interpretação, os grupos europeus sejam os mais avançados. O atraso dos outros justificava, inclusive, práticas de violência e de domínio econômico e político.

O argumento que informa parte do debate contemporâneo não é, portanto, novo. Mas sim sintomático. O resultado, segundo a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, é certo desprezo pelos conhecimentos e práticas indígenas, o desejo de que alguns grupos existam (quando comportados e quietos) e a sugestão de que outros tantos sejam logo "modernizados".

Apesar dessa teoria evolutiva soar lógica, ela carrega consigo alguns problemas conceituais. Em primeiro lugar, os critérios usados para avaliar o dito grau evolutivo de todos os outros povos são bastante ocidentais. Há o suposto de que nossas formas de uso da terra, nossas formas de vida e de crenças são necessariamente melhores e mais avançadas e, por isso, deveriam servir de parâmetro para avaliar todos os outros grupos. Certamente, quando alguém considera a sua própria trajetória histórica como modelo, todas as outras parecerão deficitárias. Em termos científicos, essa teoria evolucionista trazia um problema de princípio, pois queria demonstrar a veracidade de uma tese (o atraso de grupos a serem conquistados) e não verificar a hipótese formulada. Isto é, não testava empiricamente o que defendia. Além disso, fechava-se os olhos para a enorme diversidade de experiências, línguas e práticas sociais, alocando todas em uma única etapa: "atrasadas".

O maior problema na atualidade é esse tipo de formulação pautar, ainda que sub-repticiamente, políticas de estado voltadas para esses grupos. Desde o início do século 20, a política indigenista oficial trata essas populações como um empecilho para o desenvolvimento do país. Sob a agenda desenvolvimentista, era preciso abrir estradas, realocar os atrasados índios, afastá-los e, se necessário, exterminá-los. Nos anos 1970 – época da Transamazônica e do Projeto Carajás – assentou-se a decisão de que era preciso forçar o contato com grupos isolados para que tratores pudessem abrir estradas.

No final dos anos 1970 e início da década de 1980, por iniciativa de diversas etnias ameríndias, foi criado um movimento indígena de âmbito nacional que passou a agir diretamente para modificar as formas de tratamento recebida. Houve a luta contra o jargão assimilacionista e a reivindicação do reconhecimento dos direitos originários na Constituição de 1988, tal como a posse da terra. Em 2005, surge a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (ABID) como associação nacional de entidades que representam os povos indígenas no país.

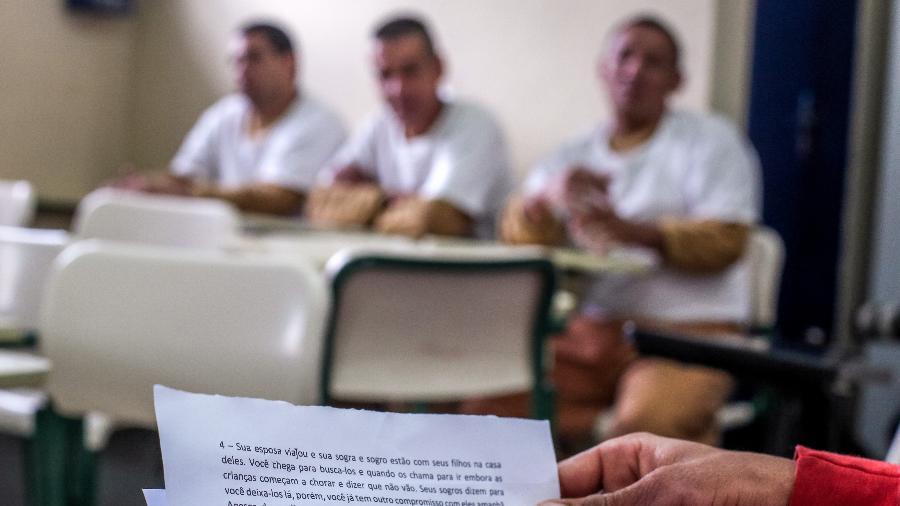

Crianças indígenas de etnia tuiuca assistem aula em escola infantil na Amazônia

No contexto contemporâneo, é preciso estar atento para os argumentos que informam o debate público. A articulação entre o argumento evolucionista e as políticas oficiais mostrou-se nociva. Ou os índios morrem de maneira direta pelo conflito de terras ou morrem, indiretamente, pelo desmantelamento do seu modo de viver.

Em reação, é urgente reconhecer a complexidade dos mundos ameríndios. Sua diversidade linguística é exemplar. Caso tomemos o tronco indo-europeu, sabemos identificar como cada uma das línguas carrega um mundo (são expressões, palavras e formas de pensar que guardam muitas diferenças, por exemplo entre o português e o russo).

Contudo, o reconhecimento da diferença costuma estar ausente quando tratamos dos povos ameríndios. Nem todo mundo sabe da existência dos dois grandes troncos linguísticos presentes no Brasil: o Tupi e o Macro-Jê. É possível um relance desses universos clicando aqui.

São cerca de 150 línguas existentes hoje no Brasil. O tupi-guarani, talvez uma das famílias mais populares, corresponde a apenas uma das muitas manifestações linguísticas. Essas diferenças atestam as múltiplas formas de conceber o mundo. Nem todos os povos ameríndios tem a mesma maneira de entender a organização social. Cada grupo possui uma maneira de explicar o mundo e agir sobre ele. As teses e dissertações publicadas por estudantes indígenas nas universidades pelo país oferecem um acesso primoroso a esses complexos sistemas de pensamento. Alí aprendemos como xamã não é sinônimo de pajé, morte não é oposto à vida, natureza nem sempre é um conceito operante…

É urgente que abandonemos o suposto evolucionista e encaremos a diversidade dos mundos indígenas de forma criativa. O assunto é delicado, diz respeito a vidas, formas de conhecimento e grupos que têm direitos perante o Estado e que são capazes de se autodeterminar. Cabe a nós ouvi-los e respeitar o que dizem e pensam.

Este texto contou com a colaboração de Bianca Chizzolini e Denys Yamamoto

ID: {{comments.info.id}}

URL: {{comments.info.url}}

Ocorreu um erro ao carregar os comentários.

Por favor, tente novamente mais tarde.

{{comments.total}} Comentário

{{comments.total}} Comentários

Seja o primeiro a comentar

Essa discussão está encerrada

Não é possivel enviar novos comentários.

Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.

Só assinantes do UOL podem comentar

Ainda não é assinante? Assine já.

Se você já é assinante do UOL, faça seu login.

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.